Camilla Bropp/UFPR

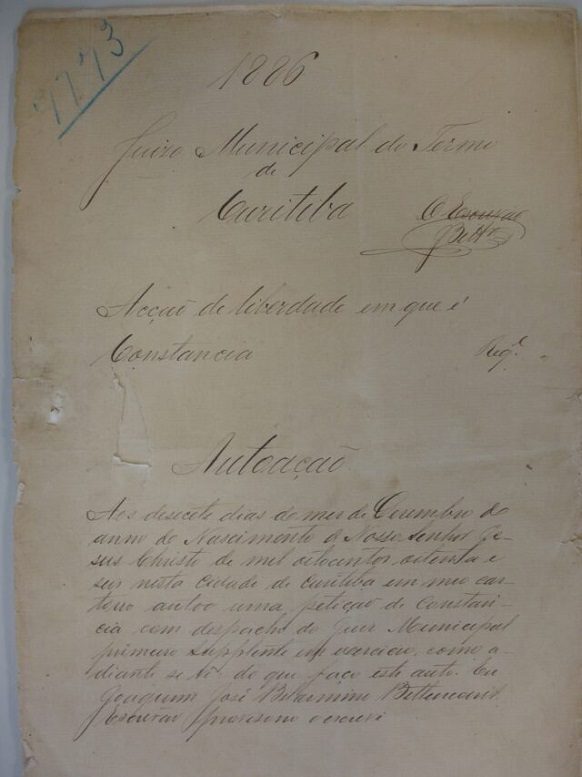

Joaquim Moleque, Francisca Romana da Cunha, Barnabé Ferreira Bello e Antônio foram pessoas de um Brasil antigo que fizeram o incomum. Tentaram ser reconhecidos como cidadãos, rompendo com a escravidão em que nasceram, pela via dos tribunais de Curitiba, no fim do século 19. Descobertos por Thiago Hoshino durante a pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), defendida em 2013, esses nomes hoje representam o esforço de diversificar a História do Direito registrando os lados esquecidos, dos que não vestiram toga nem podiam pagar por advogados.

Os casos da pesquisa, os quais Hoshino chamou de “lutas jurídicas escravas”, são raridades que suscitam reflexões. Uma delas é a força da alfabetização, mesmo incompleta, para a percepção de si mesmo como sujeito. Outra é a sincronia entre o aumento do número de ações judiciais por liberdade e o começo do fim de quase quatro séculos de indústria escravista. Por fim, cientes de que temos uma figura histórica bem conhecida de um abolicionista de si mesmo, o advogado Luís Gama, falecido em 1882 em São Paulo: mas então houve outros no Paraná?

Para Hoshino, que hoje é professor no Setor de Ciências Jurídicas da UFPR e está lançando a dissertação reeditada no livro Foros de Forros (Juruá), essas histórias falam o que é pouco dito sobre resistência negra no Brasil, inclusive nos meios acadêmicos. Ao mesmo tempo, os casos não chegam perto de eximir os séculos de escravidão de crueldade nem dos danos persistentes para as pessoas negras e para a cultura do trabalho no país.

Na entrevista abaixo à Ciência UFPR, o pesquisador relembra a pesquisa e fala sobre como tem buscado um caminho de decolonização da História do Direito que o leva também a outros assuntos da presença afro-brasileira, como o chamado Direito dos Povos de Terreiro. Os trabalhos citados podem ser baixados nos links no fim do texto.

Conte como foi a sua aproximação com o assunto da judicialização da liberdade na Curitiba Imperial. Quais dificuldades existem em decolonizar a história do Direito? Essa proposta não conflita com o que o próprio Direito é?

Thiago Hoshino | Minha primeira aproximação do tema começa fora da própria academia. Da experiência com os movimentos sociais adveio um sentido de urgência para com a história, urgência de suspeitar das versões hegemônicas da história e de revisitá-la enfatizando a agência subalterna tantas vezes silenciada. Por sua vez, de minha experiência no e com os terreiros surgiu uma percepção cada vez mais intensa do poder das narrativas — inclusive, mas não só, em seu registro mítico — para a ativação de ancestralidades negras, como acontece no mundo do candomblé.

Quando me encontrei, já dentro da universidade, com projetos teóricos críticos como o de Walter Benjamin, me dei conta de que aqueles meus anseios poderiam ter lugar numa pesquisa e foi o que fiz durante o mestrado no PPGD [Programa de Pós-Graduação em Direito] da UFPR.

As fontes então acessíveis para mim eram as fontes locais, os arquivos da escravidão e da liberdade no Paraná. Me embrenhei nesses documentos e me surpreendi com a vastidão de um material quase completamente ignorado pelos trabalhos até então.

Eram ações de liberdade movidas pelos próprios escravizados contra seus senhores, relatos de grupos abolicionistas e suas estratégias, atas de sociedades e clubes negros, habeas corpus enfrentando as tentativas de reescravização, entre tantos outros testemunhos do protagonismo negro não apenas nas lutas contra o direito, que é das elites, mas também em lutas por meio da cultura jurídica, que é popular.

Acredito que lançar luz para essas histórias, que também são histórias do direito e dos direitos, tem um potencial de descolonização. Se é verdade que o direito brasileiro está vinculado a uma matriz de saber-poder colonial, pesquisas dessa natureza revelam que ele tem também uma densidade própria, com contradições, nuances e complexidades que permitem vislumbrá-lo como um campo sempre tensionado e em disputa.

Quando e por que se teve a possibilidade de fazer uso do Direito para tentar conseguir a liberdade no país? Como pode ser resumida a história da disputa entre o direito à propriedade e o direito à liberdade aqui, considerando também a possibilidade de sucesso nos tribunais? Uma dúvida: magistrados tinham escravos na Colônia e no Império?

TH | Desde bem cedo pessoas escravizadas contestaram a escravidão por vias jurídicas. Há, por exemplo, registros, desde o século 16, de irmandades negras operando, tanto em Portugal como no Brasil, como associações não só com papeis religiosos, mas sociais e políticos, chegando mesmo a oferecer advogados para defender a liberdade de seus membros. Foi no século 19, contudo, especialmente durante o Império e em áreas urbanas, que os tribunais brasileiros foram invadidos por uma onda de ações que pleiteavam, por diversos motivos, a emancipação.

As teses jurídicas que foram se consolidando nessas demandas, ao lado dos direitos costumeiros que pessoas escravizadas foram conquistando nas brechas da escravidão construíram uma cultura jurídica própria, que designo como cultura jurídica da liberdade. Nela foi se restringido progressivamente o arbítrio dos senhores e se mitigando o caráter absoluto do direito de propriedade. Em manuais de direito e revistas de jurisprudência oitocentistas é possível acompanhar o avanço sinuoso e resistido, mas notável, dessa cultura que era impulsionada pela resistência negra e mediada por alianças, às vezes com juristas.

A impressionante figura de Luís Gama é uma síntese dessas formas plurais de luta, que não deixavam de lado nem os quilombos nem os fóruns. Em 1871, com a Lei do Ventre Livre, finalmente se reconheceram legalmente parte desses direitos já conquistados e praticados, como o direito de constituição de patrimônio pessoal [pecúlio] e o direito de acessar a justiça. A partir daí a onda se fez avalanche e já não havia como conter a presença dos escravizados nos foros.

Eles logo se tornaram foros de forros, isto é, de libertos e de alforriados em luta, e embora muitos dos juízes fossem também senhores, estavam cada vez mais constrangidos em suas decisões pelos precedentes dos tribunais superiores, pelas diretrizes do governo imperial e acima de tudo, pela ação e pressão negras que iam minando os fundamentos morais e legais da escravidão. Esse ambiente político era perceptível para todos e foi por vezes descrito como o “espírito do século”.

A escravidão foi uma indústria que durou quase quatro séculos no Brasil, muito além do que em outros países das Américas e na Europa. A influência do “espírito do século”, a pressão de modernização sobre o direito, também foi tardia nesse assunto se foi percebida somente no fim do século 19?

TH | A modernização do direito brasileiro tem sido abordada de maneiras as mais variadas pela literatura. Parte delas destaca a transposição filtrada, editada, de ideais liberais europeias, no século 19, pelas elites imperiais, ideias que estariam fora do lugar. Outros enfoques se preocupam com paradoxo de tentar modernizar um direito sob premissas de igualdade e cidadania, numa sociedade escravocrata e profundamente patriarcal.

Um dos motivos por que não tivemos um Código Civil até 1916 foi a permanência da escravidão, que exigiria a manutenção de dois regimes jurídicos distintos para dois estatutos de pessoas.

Isso não impediu, no entanto, que o discurso a respeito da modernização jurídica e administrativa pudesse ser estrategicamente mobilizada, em certas circunstâncias, para fortalecer a cultura jurídica da liberdade. Demandas por modernidade e modernização — apesar dos parcos consensos sobre o que elas significavam na prática — em alguns momentos convergiam com interesses abolicionistas e com lutas negras. Nesses momentos, o “espírito do século” ajudou a convencer magistrados e outras autoridades a interpretar a lei “com favor à liberdade”, como diziam os doutrinadores da época.

Não podemos esquecer que o argumento da modernização serviu para motivar projetos de estado e de sociedade muito diversos, não raro, opostos, e nem todos progressistas. Mas certos princípios, como a racionalidade das respostas jurisdicionais, a independência dos magistrados, a impessoalidade da burocracia, o império da lei acima da vontade privada dos senhores, entre outros, apesar de nem sempre observados, contribuíram para reduzir a influência dos poderes locais sobre a justiça imperial e aumentar as chances de vitória da população escravizada nos tribunais.

Das histórias dos tribunais de Curitiba durante o império com as quais deparou na pesquisa do mestrado, qual chamou mais sua atenção e por quê?

TH | Todas as histórias com que tive a sorte de me deparar são magníficas. Algumas trágicas, outras empolgantes, mas todas inspiradoras. Vou ficar com dois.

Um dos documentos mais notáveis que encontrei nos arquivos foi uma nota promissória. Ela documentava um empréstimo de 330 mil-réis que o escravizado João fez a seu senhor, José Ferreira dos Santos Barboza, em 1877, com juros de um e meio por cento ao mês. Quatro anos depois, João apresentaria essa nota em juízo, com mais 800 mil-réis que havia juntado, requerendo que com esses valores fosse comprada sua liberdade, o que efetivamente o juiz concedeu.

A segunda história é a da africana Rita, que começa em Paranaguá e sobre o planalto. Rita era livre por determinação testamentária desde 1858, mas mesmo assim teve de pagar a elevada quantia de 1 conto de réis por sua alforria oito anos depois, quando ainda era mantida cativa. Liberta, continuaria lutando pelos direitos de sua filha Vicência e de seu neto Benedito, vendidos para Curitiba. Em 1884, ganhou uma ação de liberdade em favor de ambos, após ter vasculhado inúmeros documentos da Santa de Casa e forjado outros. Vicência, por sua vez, aprendera bem com a mãe. Resistiu de todas as maneiras como pôde: escondeu sua gravidez, forçou um de seus senhores a vendê-la, entrou na justiça, até que finalmente venceu.

Essas histórias são preciosas por múltiplas razões, entre elas por contrariem o senso comum acerca da passividade da população escravizada e desmistificarem o tratamento reificador que a resistência negra recebeu por muito tempo na academia.

Temos muito a aprender sobre o direito e a justiça com os Joões, Ritas e Vicências.

Como avalia que a informação de que algumas pessoas escravizadas tiveram discernimento e possibilidade de buscar a liberdade por meios judiciais no Brasil se relaciona com a tese da “escravidão suave”, que é antiga, mas teve versões mais instrumentalizadas que chegaram às livrarias uns dez anos atrás?

TH | Não há nem nunca existiu qualquer suavidade no regime escravista, nem no passado nem nas formas de escravidão contemporânea. Essas são fantasias racistas disseminadas para interditar o debate acadêmico, blindar antigas hierarquias sociais e barrar políticas públicas, como as ações afirmativas.

Noutras palavras, são os ecos do medo branco, sobretudo quando a branquitude começa a ser questionada em seus privilégios.

A descoberta de que uma parcela pequena, em condições muito específicas, da população escravizada logrou acessar meios judiciais para confrontar seu status jurídico deve nos levar, de um lado, a expandir as agendas de pesquisa a respeito do protagonismo jurídico e político negro e, de outro, a derrubar mitos como o da liberdade como uma concessão das elites, como um favor de senhores ou de princesas. A liberdade foi arrancada a duras penas. Não podemos perder de vista que os casos de que trato no livro são excepcionais e, mesmo neles, as histórias que os autos contas são de imensurável violência e dor.

Entre os cerca de 1,6 mil processos que analisei, referentes ao período de 1868 a 1888, em Curitiba, somente 24 correspondiam a ações de liberdade. É muito pouco, se pensarmos no contingente da população escravizada. Mas, ao mesmo tempo, suas repercussões sociais eram tremendas.

Sentenças em prol da liberdade eram ferozmente debatidas em jornais, em salões e, também, em senzalas e em associações abolicionistas. As estratégias e as teses circulavam, podiam ser replicadas.

O que ocorria era que, a despeito do fato de que os efeitos desses processos eram individualizados, cada um deles ajudava a fomentar sentidos de justiça, de agência e de direitos que, para o terror dos senhores, se espalhavam como rastilho de pólvora no final do século 19. As elites não temiam apenas os levantes nas fazendas e as fugas nas cidades, elas também estavam apavoradas com a sofisticação e a capilaridade da cultura jurídica negra, na qual a liberdade era um direito.

O trabalho no Brasil também tem uma discussão mais atual, nas condições análogas à escravidão. Quando o STF permite que uma trabalhadora doméstica resgatada nessas condições retorne para os seus empregadores, por exemplo, o que isso significa para o itinerário histórico do Direito nesse assunto? Aqui dá para discutir o peso do livre arbítrio como justificativa antes e agora.

TH | Fatos como esse demonstram o quão longa segue sendo a sombra da casa-grande em nossa sociedade, ou aquilo que autores como Marcos Queiroz nomeiam como as vidas póstumas da escravidão.

As práticas e os imaginários senhoriais persistem mesmo muito tempo depois da abolição, como se pode identificar nas relações de trabalho, na arquitetura, na estratificação social, na mídia, na sociabilidade cotidiana e, vale reforçar, na cultura jurídica.

Estão entranhadas inclusive em nosso sistema de justiça brasileiro. O Brasil deu alguns passos na direção da memória, verdade e justiça com relação à ditadura civil-militar, ainda que passos hesitantes, mas se recusa falar de escravidão e de racismo.

Há certamente um esforço que juristas e, particularmente, professoras e professoras de direito precisam fazer para modificar esse cenário dentro das carreiras e das instituições jurídicas. O papel da universidade aqui é crucial.

O que é direito de terreiro? Por que existe essa vertente especializada de reconhecimento dos povos de matriz africana? Como tem sido a experiência do projeto de pesquisa Liberte Nosso Sagrado?

TH | Essa pergunta se relaciona com outras frentes de trabalho, na pesquisa e na extensão, que temos desenvolvido. Podemos entender a relação entre os direitos e os terreiros em ao menos dois aspectos. Existem uma gama de direitos que são reconhecidos formalmente aos povos de terreiro, mas sonegados na prática, devido ao racismo e ao racismo religioso. Direitos que decorrem de sua proteção como religião, como a imunidade tributária e a inviolabilidade dos templos; direitos ligados à sua posição jurídica como comunidades tradicionais, como o direito à consulta prévia, livre e informada; e direitos atinentes à cultura e ao patrimônio cultural brasileiro que as matrizes africanas representam.

Muitos desses direitos são sistematicamente violados, amiúde pelo próprio Estado que deveria garanti-los. Eis a necessidade de uma área específica para estudar e promover tais direitos. Por isso temos publicado a coleção Direitos dos Povos de Terreiro, que já vai para seu terceiro volume.

Noutro sentido, existe também um direito de terreiro, isto é, uma sensibilidade jurídica, uma cosmopolítica da justiça e um conjunto de práticas e epistemes com normatividade que constituem a vida e a organização social das comunidades afro-diaspóricas. Aqui estamos falando de outro direito, de um direito não-estatal, mas que às vezes com ele se enreda. Foram esses enredos que estudei, por exemplo, no doutorado. Na universidade, esse trabalho tem se desdobrado tanto em pesquisa quanto em extensão.

No projeto de pesquisa Liberte Nosso Sagrado, em parceria com a PUC-Rio, a UFF [Universidade Federal Fluminense] e UFBA [Universidade Federal da Bahia], estamos investigando 50 anos de arquivos da repressão aos terreiros cariocas, no início da República. No projeto de extensão OJUS, prestamos assessoria jurídica para comunidades de terreiro e estamos buscando consolidar uma rede de defesa de direitos e combate ao racismo religioso no Estado do Paraná.

Para quem está nesse processo: como é adaptar uma dissertação para livro? Demorou dez anos? Que conselho é válido?

TH | Para historiadoras e historiadores, o tempo e o que ele produz está sempre em questão. Para o povo de terreiro também, não por acaso Tempo é uma divindade. Existe o tempo da pesquisa, o tempo do texto que dela resulta e o tempo do mundo, quero dizer, o tempo das instituições e das configurações políticas.

Voltar a qualquer trabalho que entendemos concluso nunca é uma revisão, mas uma revisitação, uma revisitação de nós mesmos, dos nossos estilos de pensamento e dos nossos recursos intelectuais em cada momento de nossa trajetória. Penso que o tempo de um texto é esse mesmo, mais ou menos prolongado, da sedimentação de ideias e dos caminhos que ele abre.

Particularmente, o que me motivou a voltar à dissertação para publicá-la como livro foi visualizar que alguns problemas de pesquisa e algumas agendas teóricas que o trabalho perseguia, há dez anos, se mostraram frutíferos e estão atualmente em expansão.

Por exemplo, as questões referentes ao protagonismo negro, comumente marginalizado ou totalmente apagado em certos enquadramentos convencionais. Imagino, inclusive, que a recepção da obra, hoje, pode ser mais favorável do que seria uma década atrás, tanto pela vitalidade da história do direito, um campo em franca ascensão, quanto pela formação de um público mais interessado nas pautas antirraticistas. Isso tem a ver, logicamente, com as transformações da própria comunidade acadêmica e científica após algumas gerações de políticas afirmativas. Por isso o tempo das instituições, do qual comentei.

As dinâmicas que organizam cada área do conhecimento variam, mas se existe algum conselho válido quando se trata de colocar no mundo um texto talvez seja esse: aliar-se ao tempo, não lutar contra ele.